近日,濟南大學水利與環境學院趙艷俠教授課題組在環境領域頂級期刊《Water Research》上發表了題為“Development and evaluation of a sulfate precipitation method for separating key flocculated-species from titanium-based flocculant”的學術論文。2022級碩士研究生侯明倩為第一作者,導師趙艷俠教授為該論文的通訊作者。

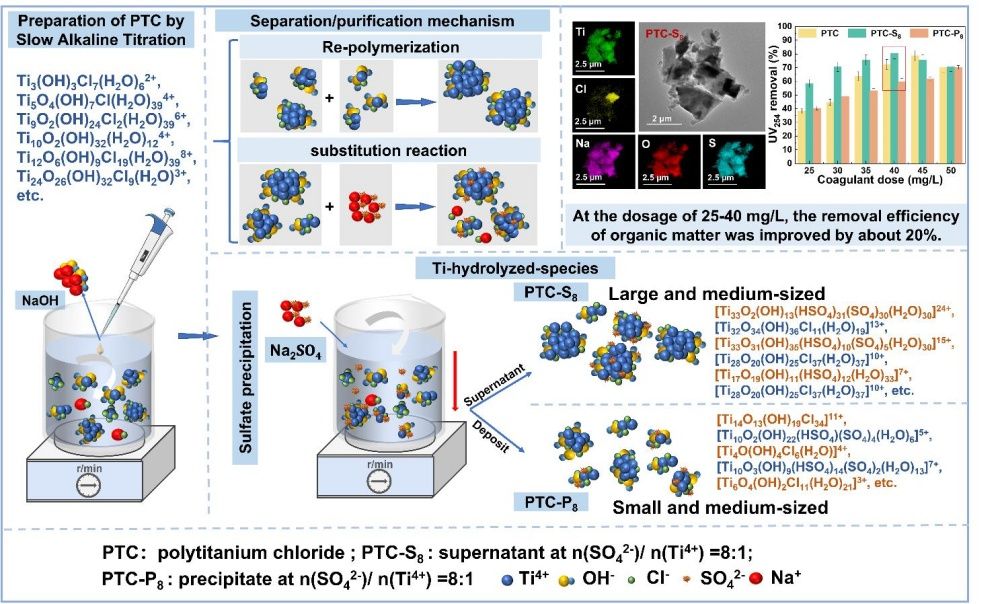

圖1 硫酸鹽沉淀法分離主要絮凝物種的流程、機理機制及混凝效果

在水處理領域,鈦基絮凝劑因其優異的混凝效果和強大的污染物去除能力,成為近年來研究的熱點。然而,鈦基絮凝劑中優勢絮凝物種的分離與純化,依舊是制約其廣泛應用的瓶頸之一。為了解決這一難題,本研究提出了一種創新的硫酸鹽沉淀法,對慢速滴堿法制備了富含優勢絮凝物種的聚合氯化鈦(PTC)投加不同[SO?2?]/[Ti??]摩爾比的硫酸鈉,在[SO?2?]/[Ti??]摩爾比為8:1時,通過取代反應與重聚反應成功分離了富含大中型氯基與硫酸根基鈦水解物種的優勢絮凝物種PTC-S8,顯著提升了其水處理效果。通過電噴霧電離飛行時間質譜(ESI-TOF-MS)、Ti-Ferron和ICP-MS等技術,印證了上述觀點。研究發現,硫酸鹽在這一過程中發揮了關鍵作用,既促進了氯基鈦水解物種的重聚,也可能通過置換反應形成硫酸根基的鈦水解產物。這一過程為后續的絮凝劑性能提升奠定了基礎。

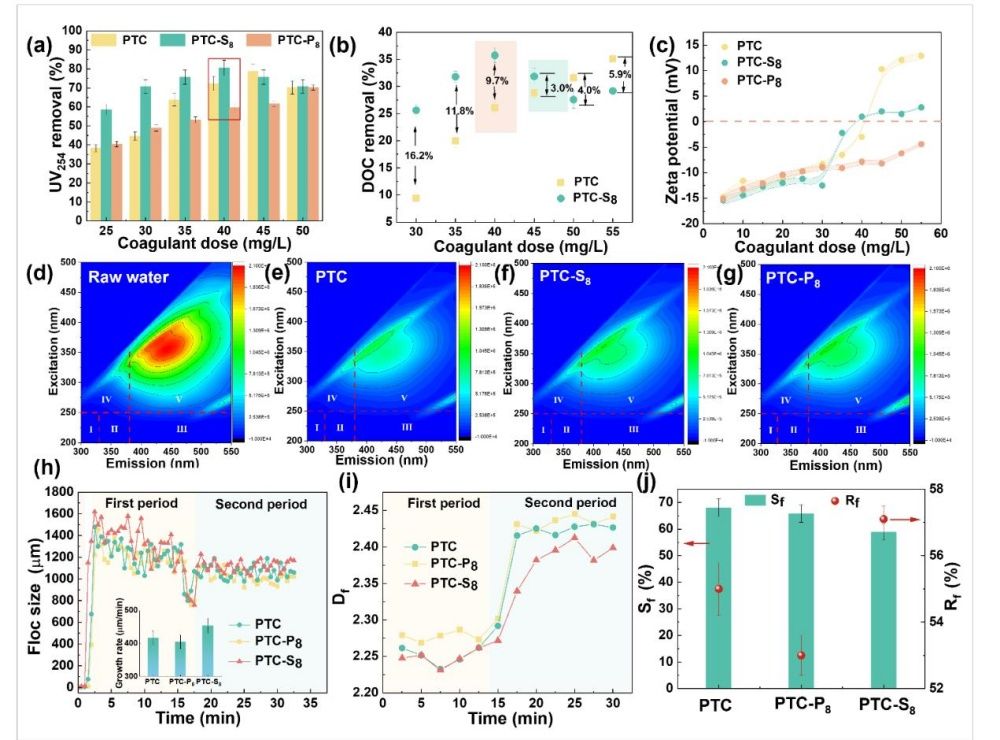

圖2 混凝效果圖與絮體動力學

通過硫酸鹽沉淀法分離出來的PTC-S8,表現出了優異的混凝性能。在黃河水濟南段的混凝實驗中,PTC-S8的有機物去除效率比傳統PTC高出約20%。尤其是在低投加劑量下(5–30 mg/L),PTC-S8顯著提高了UV254的去除率。該效果的提升主要是因為分離出的鈦水解物種的較大聚合度,增強了其電中和能力,能更有效去除水中的有機污染物。此外,PTC-S8所產生的絮體較大,且具有較低的分形維數,表明絮體結構松散,縮短了沉降時間,進一步提升了水處理效率。經過剪切力處理后,PTC-S8處理的絮體還展現出更高的恢復能力。

本研究的結果通過創新的硫酸鹽沉淀法成功分離了鈦基絮凝劑中的優勢絮凝物種,顯著提升了絮凝劑的純度與混凝效果。這一研究不僅為鈦基絮凝劑的優化和應用提供了重要的理論支持,還為水處理、環境污染治理以及相關領域的實際應用提供了寶貴的參考價值。本研究受國家自然科學基金、山東省泰山學者青年專家計劃和山東省優秀青年創新團隊計劃的資助。

論文鏈接: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135424017536

撰稿:侯明倩 編輯:張雅靜 編審:張偉