7月27日,生物科學與技術學院秦曉春課題組在高等植物光合捕光機理研究中取得重要進展,研究成果以Structure of the red-shifted Fittonia albivenis photosystem I為題在《自然-通訊》(Nature Communications)期刊上以長文形式發表。該項研究是與清華大學、復旦大學、南方科技大學合作完成,濟南大學為第一完成單位。秦曉春教授和隋森芳院士為論文的共同通訊作者,濟南大學博士生李秀秀為論文共同第一作者。學校青年教師祝利霞、博士生郝晨陽參與了該項工作。

植物干重的95%是光合作用的產物,是形成作物產量的物質基礎,因此提高光能利用率是提高作物產量的重要途徑。對于植物冠層而言,上層葉片對太陽光的選擇性吸收導致冠層下部缺少可見光而富含紅外光;此外陸生植物光合主要利用可見光,而對紅外光的利用程度非常低,導致冠層下部葉片的光合能力較弱,進而影響群體光合能力。拓寬捕光范圍至近紅外區是提高光能利用率與作物產量的重要途徑,是光合研究領域的前沿問題。然而科學界一直未找到顯著利用近紅外光進行光合作用的被子植物,影響了紅移葉綠素的分子機理及其應用研究。

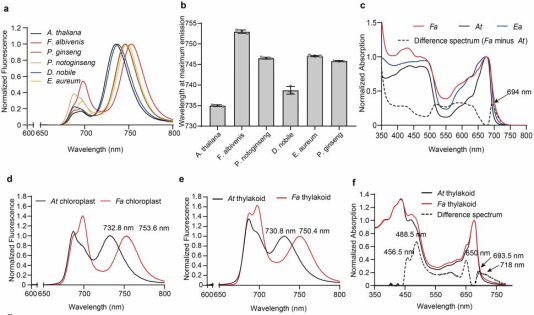

該研究首先從大量被子植物中篩選到網紋草(Fittonia albivenis)等一部分爵床科植物具有顯著增強的近紅外吸收(圖1),為研究紅移葉綠素提供了重要的自然范本,為開發利用近紅外光挖掘出寶貴資源。

圖1:與擬南芥等高等植物相比,網紋草(Fittonia albivenis)具有紅移的吸收光譜和熒光光譜

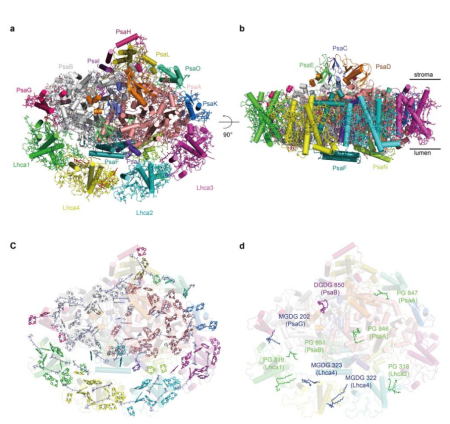

進一步研究發現光系統I及其捕光天線復合物(PSI-LHCI)是導致光譜紅移的原因,解析了Fa PSI-LHCI復合物2.46 ?分辨率的冷凍電鏡結構,這是首個具有紅移吸收特征的被子植物PSI-LHCI結構(圖2)。

圖2:Fa PSI-LHCI復合物2.46-?分辨率的空間結構

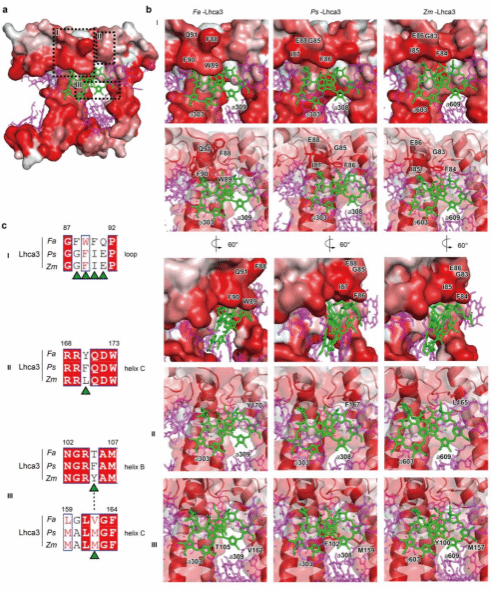

通過與其它被子植物PSI-LHCI對比,觀察到Fa Lhca3的red Chls周圍存在3處特殊的微環境,推測它們可能是調整red Chl能級的關鍵位點(圖3)。

圖3:Fa PSI-LHCI捕光天線Lhca3結構與其它被子植物Lhca3結構的對比推測導致葉綠素分子光譜紅移的結構基礎

《自然-通訊》期刊評委評價,該研究工作是紅移葉綠素研究的重大進步,解析了被子植物如何利用紅外光驅動光化學的分子基礎,不僅對揭示凈初級生產力具有重要貢獻,而且可能提供增加作物生物量產量的設計原則。該成果將推動光合作用機理研究進展,將為人工模擬光合作用、提高作物光能利用率提供新思路、新方法與新途徑。

該研究成果得到國家自然科學基金、山東省自然科學基金和泰山學者計劃項目的資助。

撰稿:秦曉春 編輯:張雅靜 編審:張偉