近日,濟南大學水利與環境學院趙艷俠博士等人在環境領域頂級期刊《Water Research》上發表了題為“Recycling of titanium-coagulated algae-rich sludge for enhanced photocatalytic oxidation of phenolic contaminants through oxygen vacancy”的學術論文。趙艷俠老師為該論文的第一作者兼通訊作者。

在當前強調可持續發展的社會環境下���,污泥的合理化處置和資源化利用已逐漸成為人們關注的焦點�。據報道���,新興的鈦鹽混凝劑在處理含藻地表水時展現出強大的混凝性能���,但在其混凝過程中會產生大量的富鈦除藻污泥���,其作為一種化學廢物對于生物環境健康具有不利的影響����。目前��,比較常用的污泥處置方式為土地填埋和傾倒入海�����,但這兩種都并非是安全、高效����、環保的污泥處置方式���。首先�,上述兩種方式的處理成本較高���,處理過程較復雜�,同時還會占用較多的城市用地空間;其次���,富藻污泥在堆放過程中會釋放藻毒素����,這會對土壤環境和水生生物造成嚴重危害�;再次�,鈦鹽除藻污泥中存在豐富的鈦資源,土地填埋和傾倒入海的污泥處置方式并不利于資源的回收再利用�。因此����,開發一種合理地處置鈦鹽除藻污泥的方式����,使其能夠“變廢為寶”,實現資源的再利用對當前環境保護及公共衛生安全具有重要意義�。

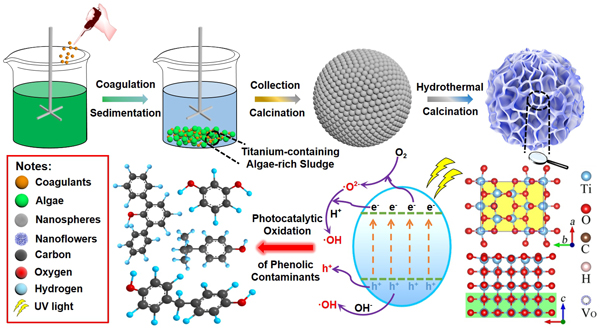

為了合理�、高效����、環保地解決鈦鹽除藻污泥的處理處置,同時實現污泥中鈦的資源化利用�����,本文通過簡單的煅燒法和水熱法對鈦鹽除藻污泥進行處理���,成功制備了不同形貌的功能性TiO2納米材料(TNFs)�����,并將其應用于水體中酚類有機污染物的光催化降解�����。結果顯示,通過簡單的水熱�、煅燒工藝可得到銳鈦型結構的介孔TiO2納米花材料��,其具有較大的比表面積(299.4 mg-1)和較窄的禁帶寬度(2.67 eV),回收產品中有少量C元素的摻雜并且其表面有氧空位的產生�����?��;厥账卯a品在處理富含酚類有機化合物的水體時展現出良好的光催化活性��,穩定性和普適性,這是由于回收產品中氧空位的形成有效地促進了污染物的吸附和光生電子的轉移,抑制了光生電子與光生空穴的復合����,從而促進了光生空穴����、羥基自由基和超氧自由基等活性氧類型的生成�,進而增強了納米TiO2的光催化活性。鈦鹽混凝處理后所得污泥����,經水熱和煅燒后�����,約60%可被轉化為功能性TiO2納米材料而被再應用于水處理中。本工藝不但可以合理、安全地解決鈦鹽除藻污泥處理處置的問題�����,并且還可以為納米TiO2的大規模生產節省約三分之一的成本�。

本論文的研究結果合理、高效地實現了鈦鹽除藻污泥的處理處置以及鈦鹽除藻污泥中鈦的資源化回用,可以為污泥處理���、環境保護、公共衛生以及產生高效經濟的副產品方面提供了巨大的參考價值。本研究受國家自然科學基金和山東省自然科學基金的資助。

撰稿:高蓉蓉 編輯:張偉 編審:叢曉峰